Tutti Frutti

Tutti Frutti

Le rôle des vergers et de leurs fruits

Les vergers au fil du temps

Les vergers en Europe ont une histoire riche qui remonte à l’Antiquité et s’étend jusqu’à nos jours, avec des évolutions significatives à travers les siècles.

Des premiers fruits aux jardins romains

Les premières preuves de l’utilisation de fruits sauvages remontent au Néolithique mais il s’agissait probablement de fruits récoltés en forêt.

Ce sont les romains qui ont cultivés les premiers des espèces fruitières importées d’Asie centrale, notamment des vignes, des pommiers, des poiriers et des pruniers autour de leurs villas et habitations.

Ils avaient également développé des techniques de conservation.

Des preuves historiques suggèrent que les poires par exemple étaient déjà consommées dès 4000 avant notre ère en Chine, en Egypte et en Mésopotamie.

Les bouleversements des 18e et 19 e siècles

Les fruitiers étaient principalement dévolus à la consommation personnelle, mais aux 18e et 19e siècles la culture d’arbres fruitiers connaît une expansion significative en Europe, en raison de l’industrialisation et de l’amélioration des techniques de culture et de transport. Les fruits sont alors devenus plus accessibles à une population croissante grâce à leur culture destinée à la vente.

Révolutions fruitières : le 20e siècle

Au 20e siècle, les innovations technologiques ont révolutionné la culture des vergers qui ont considérablement amélioré la production fruitière. L’âge d’or de l’arboriculture a été atteint après la Seconde Guerre mondiale. Les vergers commerciaux se sont développés à grande échelle pour répondre à la demande croissante de fruits frais et transformés avec comme objectif l’autonomie alimentaire de la population.

Cependant, la seconde moitié du 20e siècle a vu un recul important des vergers, principalement en raison de l’intensification de l’agriculture et de l’urbanisation mais aussi des évolutions sociétales qui se traduisent par un changement de mode de consommation et un délaissement de l’entretien des vergers. Les terres proches des agglomérations ont souvent été déclassées en zones à bâtir, réduisant ainsi l’espace disponible pour les vergers.

Un nouveau souffle pour les vergers d’aujourd’hui

Force est de constater qu’aujourd’hui, les vergers en particulier privés qui ont fait partie du patrimoine naturel et paysager de nos communes sont en voie de disparition un peu partout. Malgré ce déclin, des efforts considérables en matière de politiques publiques ont été faits ces dernières décennies pour replanter des arbres et préserver les vergers anciens, notamment en réponse aux préoccupations environnementales.

Ces lieux sont devenus de véritables zones d’enjeux à réinventer. Les vergers, riches en biodiversité, continuent donc de jouer un rôle dans des régions comme l’Espagne, l’Italie, la Pologne, la Grèce, la France, la Roumanie mais aussi le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse… Ces efforts incluent la plantation de nouveaux arbres et la préservation d’espèces anciennes, l’utilisation des fruits pour produire des boissons et denrées en circuit court, la sensibilisation à l’anti-gaspillage, l’aide à l’entretien ou encore la transmission des savoir-faire traditionnels.

En conclusion, les vergers européens ont traversé de nombreuses transformations depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours, et malgré les défis, ils continuent de représenter une part essentielle du patrimoine naturel et culturel.

Les vergers aujourd’hui : un trésor de bienfaits

Dans un contexte où la crise climatique, écologique et sociale prend de plus en plus d’ampleur, il est impératif de repenser nos villes comme des havres de nature. Cette transformation nécessite une profonde réévaluation de nos pratiques urbaines, mettant l’accent sur la proximité, la biodiversité et une agriculture locale. Les vergers urbains se positionnent comme des acteurs clés de ce changement.

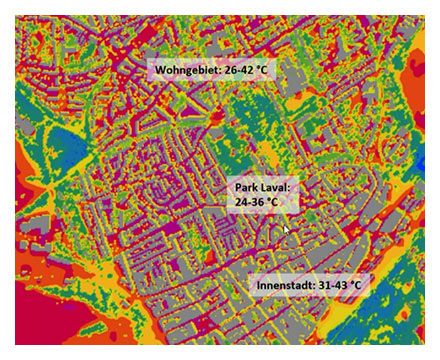

Au-delà de leur rôle dans l’alimentation des populations, ils offrent des espaces éducatifs, sociaux et culturels, invitant les citadins à renouer avec la nature et à tisser des liens communautaires. Leur contribution à la création de couloirs verts, d’îlots de fraîcheur, à la préservation de la biodiversité et à la protection de l’environnement est inestimable pour façonner des villes plus durables et résilientes.

o Rôle nourricier/nutritif : lieu de production alimentaire saine et locale

o Rôle en faveur de la biodiversité : lieu d’habitat idéal pour un grand nombre d’animaux et de conservation des fruits de variétés anciennes…

o Rôle climatique, écologique et urbain : oasis de fraîcheur, captation du carbone, amélioration de la qualité de l’air et des sols, embellissement urbain…

o Rôle éducatif : sensibilisation des habitants sur les questions : nouveau rapport à la nature, saisonnalité et influence de la météo, alimentation locale, lutte contre le gaspillage alimentaire, apprentissage de l’horticole…

o Rôle de lien social & culturel : espace de nature, de respiration et de rencontre : générateurs d’échange entre les citadins autour des moments de récoltes, de cuisine ou de mise en conserve… L’arbre fruitier constitue un formidable outil pour transformer le regard des citadins sur l’environnement urbain.

Ce texte est basé sur une compilation d’informations provenant de différentes sources.